前回の「ラカン理論のインストール手順 2」の続き。基本インストールの手順は前回で終わってるので、今回は少し転回された内容のものを紹介したい。

まずは、ジジェク再び。「欲望のグラフ」の解読から始める。

イデオロギーの崇高な対象

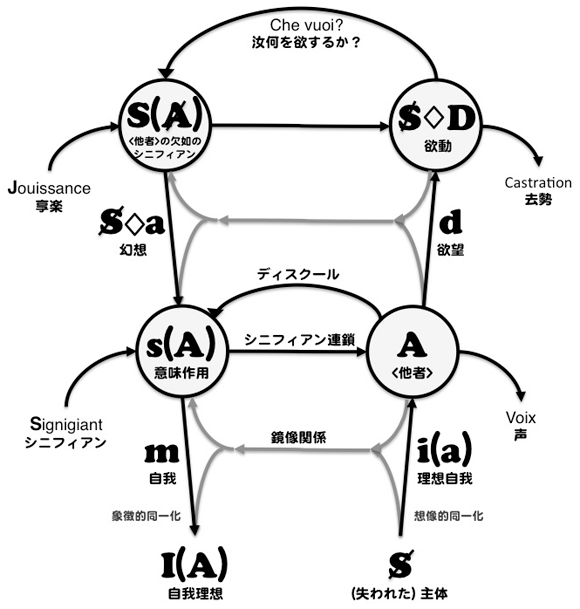

「欲望のグラフ」とは「主体」の「欲望」を弁証法的に構造化した図のことで、57-58年のセミネール「無意識の形成物」で初出したものである。

このグラフの解読が重要だと考えている理由は、初期から中期の主要な概念やマテーム(数学素)の意味、またそれらの関連性が俯瞰できるからである。もう少し具体的に、臨床的に言うならば、自分を急き立てる「欲望」を、そのエンジンの仕組みを、理解する助けになるからである。

他のラカン理論同様、この「欲望のグラフ」にもさまざま解釈があるが、一番腑に落ちたのが、次に紹介するジジェクの『イデオロギーの崇高な対象』で説明されたヴァージョンだった。

自分にとってラカンがおもしろいというのは、ラカンへの理解を深めれば深めるほど、ジジェクがおもしろくなっていくということかも知れない。本書は1989年に書かれた代表作である。

ジジェクは本書において、ラカンを使ってフロイトを読む、マルクスを読む、ヘーゲルを読む、そして政治を語るを実践し、イデオロギー批判を展開させている。

民主主義とはみずからが民主主義的と規定し正当化する政治活動であると、ジジェクは言う。われわれは民主主義と非民主主義的なもの(マルクス主義や社会主義)との差異に民主主義のイデオロギーを見出す。同じように、ユダヤ人が秘密主義で貪欲で陰謀を好むのではなく、反ユダヤ主義がユダヤ人をそう疑ったときに初めてそのユダヤ人が現れる。つまりイデオロギーそれ自体がはじめからイデオロギー的なのではなく、先にイデオロギーを見出すものがあり、そのシニフィアンを通して初めてイデオロギーとなるのである。

この分析が「欲望のグラフ」の解釈につながっていく。

「欲望のグラフ」完成図

グラフにはできるだけ情報を書き込んでみた。また本書で「空想」と訳されている fantasme は、より一般的と思われる「幻想」に変換している。

それから、これが「完成図」と記されているのには理由がある。元々はシニフィアン/シニフィエによる単純な関係、「完成図」の下部の原型からスタートし、遡及的な変更を何度か加えながら、この形にまで辿り着くからである。

本書の一章を使って書かれた概念を、ここですべて説明するのはさすがに困難なので、「完成図」の概要だけを紹介したい。

「欲望のグラフ」の解読

想像的同一化/象徴的同一化

まず、右下の(失われた)「主体」から出発し、左下の「自我理想」に同一化するまでの大きな流れがある。右側の「主体」から「理想自我」を経由して登っていくベクトルが「想像的同一化」、左側の「自我理想」へと下っていくベクトルが「象徴的同一化」と区分される。ここの説明にジジェクの言葉を引用したい。

想像的同一化とは、われわれが自分たちにとって好ましいように見えるイメージへの、つまり「われわれがこうなりたいと思う」ようなイメージへの、同一化である。

象徴的同一化とは、そこからわれわれが見られているまさにその場所への同一化、そこから自分を見るとわれわれが自分にとって好ましく、愛するに値するように見えるような場所への、同一化である。

スラヴォイ・ジジェク『イデオロギーの崇高な対象』

この想像的同一化/象徴的同一化とは、そのまま理想自我/自我理想の概念と重なるものである。よって、「理想自我」の i(a) が<対象a>(欲望の対象であり原因)のイメージ(i)、「自我理想」の I(A) は<他者>(A)の特徴(I)として、マテームが割り当てられる理由がわかると思う。

グラフの上部/下部

「欲望のグラフ」は、上下2つに分けて考えられる。まず下部は、「シニフィアン連鎖」が「ディスクール」によって縫い合わされた、「意味」のレベル。それから上部は、「汝何を欲するか?」という問いを投げかけながら「享受」のベクトルと交差する、「享楽」のレベルと言える。それではまず「意味」のレベルから、もう少し詳しく説明したい。

下部:「意味」のレベル

「シニフィアン連鎖」のベクトルに沿って見ていくと、最初に出会う点に、<他者>のシニフィエの関数を示すマテーム s(A) がある。これは『エクリ』において「『意味作用』が完成し構成される点」と説明されているものである。そしてこの先もさらにシニフィアンは連鎖していき、「主体」から上方向へ延びてきたベクトルに縫い付けられた点、「クッションの綴じ目」に到達する。ここで先ほどの「意味作用」は縫い付けられて固定され、シニフィアンが主体化された結果として、<他者>が出現する。その先では意味を失ったシニフィアン、つまり「声」という「残滓」が虚しく響いている。

また「理想自我」と呼ばれる想像的<他者>の i(a) と想像的「自我」(m)を結ぶ軸は、「理想自我」の中に自己同一性を見出す、あの「鏡像段階」における関係を示しているのが発見できるだろう。

つまりこの「意味」のレベルとは、「シニフィアン」と「ディスクール」の関係であり、ここにはわれわれが「理解できる欲望」が渦巻いている。

上部:「享楽」のレベル

こちらも同じように、「享楽」から右方向に横断するベクトルに沿って見ていく。ここでもいくつか見慣れないマテームが出てくる。まず「享楽」との最初の交点 S(![]() ) は、「享楽」という耐え難いもの、象徴化できないものの不可能性を表すマテームで、そのまま「<他者>の欠如のシニフィアン」と読んでおく。さらに「享楽」のベクトルを先に進むと、次の交点「欲動」(

) は、「享楽」という耐え難いもの、象徴化できないものの不可能性を表すマテームで、そのまま「<他者>の欠如のシニフィアン」と読んでおく。さらに「享楽」のベクトルを先に進むと、次の交点「欲動」(![]() ◇D)が出現する。「欲動」とは、シニフィアンによって分断(/)された身体を、象徴的欲求(D)によって駆り立てる力のことである。

◇D)が出現する。「欲動」とは、シニフィアンによって分断(/)された身体を、象徴的欲求(D)によって駆り立てる力のことである。

次に、<他者>(A)から「汝何を欲するか?」という問いを投げかけ、「幻想」(![]() ◇a)に達するまでの曲線を追ってみる。「幻想」は、先ほどの「<他者>の欠如のシニフィアン」、つまり「不可能の記号表現」という象徴化できないものを隠蔽する機能を持っている。ジジェク曰く、「幻想」は<他者>における矛盾を隠蔽し、「享楽」を飼いならす、と。その「幻想」を支えるのが「欲望」(d)である。「幻想」の中に<対象a>、つまり「欲望の対象であり原因」のマテーム(a)が組み込まれていることで、<他者>の「欲望」からベクトルが引かれる意味は納得できると思う。

◇a)に達するまでの曲線を追ってみる。「幻想」は、先ほどの「<他者>の欠如のシニフィアン」、つまり「不可能の記号表現」という象徴化できないものを隠蔽する機能を持っている。ジジェク曰く、「幻想」は<他者>における矛盾を隠蔽し、「享楽」を飼いならす、と。その「幻想」を支えるのが「欲望」(d)である。「幻想」の中に<対象a>、つまり「欲望の対象であり原因」のマテーム(a)が組み込まれていることで、<他者>の「欲望」からベクトルが引かれる意味は納得できると思う。

つまりこちらの「享楽」のレベルには、われわれに「理解できない欲望」が渦巻いているというわけだ。

以上、駆け足で「欲望のグラフ」の構成要素と関連性を説明した。ジジェクはこれらの考察から、(ポスト)構造主義におけるイデオロギー批判の弱点を指摘する。グラフの下部におけるディスクール(言説)の分析に目を奪われがちだが、それを「享楽」の論理で補完する必要があると。

ラカンのトポロジーとソーカル事件

続いて、何かと批判の多いラカンのトポロジーに関する書籍と、ラカンを語る上で避けることのできないソーカル事件について。

ジャンヌ・グラノン=ラフォン

『ラカンのトポロジー – 精神分析空間の位相構造』

ラカンの理論の複雑さは、概念やその装置の関係性が「ひねくれている」、つまりトロポジカルであることに起因している。それを数式によって説明しようとして、より難解なものになっていくこともある。そこでやっかいな数式を一切排除し、徹底的にトポロジーの構造だけを読み解いて行こうというのが、本書の試みである。

ラカンは理論を説明するのにトポロジーを使ったが、ここではトポロジーの構造を理解するのにラカンの理論が使われる。この「トポロジストによるラカン」とも言えそうなコンセプトが、この本の特異性であり、おもしろいところである。

例えば、「メビウスの帯」のトポロジーは「二重の輪」でありシニフィアン/シニフィエの関係を(ジジェクによると、これはあくまでもソシュールの解釈であるが)、「クロスキャップ」は「内なる8の字」でありシェーマRを、「クラインの壷」は理想自我と<対象a>の関係を、「ボロメオの結び目」は現実界/象徴界/想像界の関係を使って説明できる。

巻末には親切にトポロジーの「基礎となる定義」も付いており、決して発想がおもしろいだけの珍品では終わっていない。

しかし、このようなラカンのトポロジーや数式の乱用がいかにも疑似科学的であるという批判は多い。その最たる例がソーカル事件である。

アラン・ソーカル、ジャン・ブリクモン

『「知」の欺瞞 – ポストモダン思想における科学の濫用』

ラカン批判の代表的な著作というと、ドゥルーズ=ガタリの『アンチ・オイディプス』を思い出すかも知れない。しかしこちらは主に精神分析における密室性と家族主義に対する批判であり、ラカンではなくラカニアン批判とも捉えることができるだろう。またかなり早い時期に日本にラカンを紹介した浅田彰『構造と力』では、『アンチ・オイディプス』を「ラカンを自分たちの体系に組み込んで、正しく読んだ」と評価している。

それに対し、ソーカル事件とその直後に出版された本書は、構造主義/ポスト構造主義を攻撃することを目論んでいる。そして結果的に、ソーカル以前/以後という断絶を作ってしまうほど、思想界にインパクトを与えた。本書において、ラカンは真っ先に槍玉に挙げられ、続いてドゥルーズ=ガタリもまとめて批判されている。

ここではラカンの章における結論の部分を引いておく。

時が経つにつれ、ラカンの著作は、言葉遊びと断片化された統辞法をないまぜにすることで、ますます判じ物めいてきた。これは多くの聖典に共通する特性である。そしてこれらのテクストが、弟子たちによる敬虔な教養解釈の基礎となっていくのだ。こう見てくると、つまるところ、われわれは新たな宗教を相手にしているのではないかと疑っていいようだ。

アラン・ソーカル、ジャン・ブリクモン『「知」の欺瞞 – ポストモダン思想における科学の濫用』

確かに痛快なのだ。よくわからないものだけど、なんとなくわからなきゃいけない気がするものを、次々に「実はこれ意味不明だぞ、なぜなら・・」と説明していってくれてるのだから。

しかし大きな疑問は残る。これまでラカンの破綻や飛躍を見抜けなかった人が、科学的に乗り越えられたとされるソーカルの反論を、どうやって正しいと判断できるのだろうか。ラカンのときと同様に、ソーカルについても、ただ鵜呑みにするだけではないだろうか。

ソーカル事件については、以下に詳しい。

夜戦と永遠、<他者>の享楽と非神学

先ほどのソーカルらの引用は、ラカンが「神学」的であることに対する批判であり、後年のラカンによる「宗教と精神分析のどちらが勝つか」といった言葉から連想されたものだろう。ラカン自身も「比喩表現は足場であって、足場と建物を混同することさえしなければ理解にとって有効である」と弁解しているが、これも有効な反論とは言えなさそうである。

われわれにできることは、ソーカル事件に影響された反ラカン主義に対する批判ではなく、ラカンの読み方をソーカル事件以降に、つまり「非神学」としてアップデートすることではないかと思う。そして現在のところ、『夜戦と永遠』がそれに相当する。

ラカンがむずかしいのは「機能」であるとし、ラカンにおける「不均質性」「混成性」を確認しながら、いたるところにある理論の「ほころび」を浮き掘りにする。他のラカン本ではまず見かけることのない、うろたえるラカン、言い換えるラカン、間違えを認めるラカンを、次々と引いていく。

そして「74-75年ヴァージョン」のボロメオの結び目を取り出し、想像界から象徴界を通過して現実界へと、3つの輪を横断していく。わざわざ「74-75年ヴァージョン」としているのは、この有名なボロメオの結び目でさえも、初出した73年から1年も経たないうちに何度も書き換えられているからである。

ソーカルが指摘するまでもなく、ラカン理論とは、フロイトを読み、ヘーゲルを読み、ソシュールを読み、ラカンの手によってテキストを書き換え、ラカン自身が何度も間違いを認め、ヴァージョンアップさせていった「つぎはぎ」だらけの理論である。そしてそのテキストはドゥルーズに読まれ、フーコーに読まれ、デリダに読まれ、また書き換えられていく。そしてドゥルーズが読まれ、フーコーが読まれ・・・と、ヴァージョンアップは永遠に繰り返されるだろう。

そして筆者はついに、現実界と想像界が交差する「<他者>の享楽」=「女性の享楽」において、ラカン理論最大の破綻を発見する。しかしそれは同時に、ラカンの思想においてもっとも重要な地点であると指摘する。

原父であるオイディプスが愛した「すべての女性」ではない女性、つまり「すべてではない女性」という概念を突きつけ、「(すべての)女性は存在しない」というラカンのテーゼを、「『性関係はある』、『すべてではない女性』においては。」と書き換えるのだ。

ラカン自身言っていたではないか。「恋文」と。「詩」と。「勇気」と。女性の享楽は、神と恋をし、神に抱かれ、それをめぐって書く享楽である。恋文を書く享楽、神の恋文に遭遇する享楽。神に抱かれ、神の文字が聖痕として自らの身体に書き込まれる享楽、そしてまたそれについて書く享楽。書く享楽。ラカン理論が破綻する一点、そしてラカンが「女に-なろうとする」一点だ。ラカンは言っていた。詩の場所、隠喩の場所、「閃光」の場所は、現実界の外にある「意味」の場所、象徴界と想像界のあいだにあると。それは、女性の享楽の場所と重ならない。あのトポロジー、あの数学化への意思、そしてそのボロメオの輪は、今ここに穏やかに引きちぎられるのだ。

佐々木中『夜戦と永遠』

これはソーカルのような「疑い」の眼差しによる粗探しではない。ラカンを疑わず、未刊の「セミネール」まで繰り返し読み、テキストの読みをアップデートした結果である。

本書における本当の熱狂はルジャンドル、フーコーの部でやってくる。「女性の享楽」の地点にルジャンドル、フーコーの思想を重ね、そこに浮かび上がるもの、それが「夜戦と永遠」である。

Le phénomène de l'extase - Salvador Dali (1933)

最後に、『セミネール』と『エクリ』

遅ればせながら、本家登場。国際精神分析協会から「破門」されたという宣言から始まる、熱い語り口の講義録で、後期の重要な概念(無意識、反復、転移、欲動)が書かれている。

いろんなラカン本を読んだ後、本書を手に取ったが、まずテキストの平明さに驚いた。詩的な表現もあり、芸術の領域からの引用も多い。受講生として参加しているミレールが質問してる様子も、妙に臨場感がある。そしてその読み言葉からは、ラカンの人間性を感じ取ることができる。

これより難しく書かれたラカン本はたくさんあるわけだし、もっと早く読んでおけばよかったと少し後悔した。『エクリ』とまだ全部まとめられていないものを含め27部ある『セミネール』、加えて大量のラカン本があり、それらすべての情報を圧縮し「わかりやすく」したのが入門書であるから、なるほど逆に「わかりにくく」なることがあるわけだ。

また入門書は「セミネール」から引用されることが多いので、ネタ感の強さが気になった。フロイトとマダム・Oの症例、荘子「胡蝶の夢」のパラドックスの話などは、ジェームス・ブラウンにおける”Funky Drummer”や”The Payback”のように使い回されているネタである。また定番のサンプリングネタ以外のJBの楽曲にもいろんなアイデアが詰まっているように、ラカンの他のテキストもおもしろい。これが27部あるのだから、まるで70年代のJBの(The J.B.’s名義なども含めた)アーカイブに接しているような気分である。

『エクリ』の内容も、言われているほど難解ではない。日本でラカンがポピュラーじゃなかった時代に訳されたものなので、どう扱うべきか定まっていなかったり、文体が古すぎたりするのが、読みにくい要因だろう。

さすがに『エクリ』は(ブルース・フィンクの?)新訳を待った方が良さそうだが、『セミネール」は気になるテーマのものを引っ張り出して読むことができると思う。

というわけで、以上3回に渡る「ラカン理論のインストール手順」はここまで。

入門書を中心にいろいろと列挙してきたが、繰り返し言うと、これらはあくまで一例にすぎない。また図解のほとんどは、いろんなラカン本を参照しながら「つぎはぎ」で作成したものである。読んで入門にならないと判断したものは外してるし、読もうとしたが挫折したものもある。それでも読む順番が違っていたら、また解釈も違っていたかも知れない。元々知りたくてやっと理解できたこと、それほど興味がないのでスルーしたこと、たまたまうまく解釈できたこと、どうやっても納得できなかったことなどが、ないまぜになっている。とにかくそういった個人的な体験に依存している。

肝心のインストール手順だが、第1回で挙げた本や映像を読み終えて、早々と「セミネール」に移るのもいいと思うし、主要な理論をある程度インストールしてからラカンを読みたいなら、第2回で紹介した入門書が助けになると思う。オススメの本や読む順番については、これまで書いた通りだ。

最後に、間違いなくわかったこと、言わなければならないことが、ひとつだけある。それは、ラカン入門は存在しない、ということである。